前立腺がんに対する重粒子線治療について

治療対象部位について

はじめに

前立腺がんと診断されたみなさんが同じ状態の病気を患っているわけではありません。

国内外の多くの施設で病気の状態に合わせて治療を行なっています。

なお、重粒子線治療は転移がない方が対象になります。

前立腺がんのリスク分類

前立腺がんは、下記の3つの指標を用いて低リスク群・中間リスク群・高リスク群に分類します。

| PSA | 血液検査でわかる前立腺がんの腫瘍マーカー |

|---|---|

| グリソンスコア | 生検で採取したがん組織の悪性度 |

| 病期(T分類) | 直腸診、超音波、CT、MRI等で判断するがんの広がり |

詳しくは下記を参照ください。

リスク別の治療方針

ホルモン治療の有無および期間がリスク別に異なります。

| 低リスク群 | 重粒子線治療のみ(ホルモン治療は行いません) |

|---|---|

| 中間リスク群 | 重粒子線治療+短期間のホルモン治療(最低6ヶ月間) |

| 高リスク群 | 重粒子線治療+長期間のホルモン治療(最低2年間) |

重粒子線治療とは

重粒子線治療は放射線治療の一つです。炭素イオンを光の速さの70%まで加速し、体内のがん病巣へ照射します。重粒子線治療には下記の特長があります。

- 体内のがん病巣に集中して照射を行い、周囲の正常組織への影響が少なくすることが可能です。

- 従来のX線治療と比べ生物作用が異なります(がん細胞を破壊する力が強いことが知られています)。

重粒子線治療の流れ

重粒子線治療の準備(固定具の作製から治療開始まで)には2〜3週間が必要となります。

-

STEP

前立腺センター・初回受診

病状により適切な治療選択をご提案します。

重粒子線治療が選択された場合、放射線治療科へ紹介します。 -

STEP

放射線治療科・初回受診

病気の状態や治療方針等についてお話します。

-

STEP

診察・オリエンテーション

治療前、治療中、治療後の注意事項を具体的にご説明します。

-

STEP

固定具の作製

治療中の姿勢の安定、再現性を高めるための土台を作ります。

-

STEP

治療計画用CT、MRI撮影

患者さんに合わせた照射設計図を作成する準備を行います。

-

STEP

照射(全12回)

治療は1日1回、週4回(火曜~金曜)、合計12回。

治療室の滞在時間は20~30分程度です。

膀胱内の尿量、直腸の便やガスが治療に大きく影響しますので、尿と便の調整が必要になります。

| 治療前の蓄尿 | 膀胱の尿量を一定にするため、排尿から1時間くらい経過してから治療を行います(尿を我慢することが不安な方は尿を溜める練習を提案しています)。 |

|---|---|

| 毎日の排便 | 毎日順調に排便があることが望ましいため、必要に応じて整腸剤や下剤を処方します。 |

重粒子線治療の効果(有効性)

5年後のPSA非再発率(PSAの再上昇がない確率)は低リスク群・中間リスク群で90〜95%、高リスク群で85〜90%程度です。また、5年間の原病生存率(前立腺がんで死亡しない確率)はすべてのリスク群において95%以上であることが示されています。

重粒子線治療の副作用

治療技術の進歩により、治療に伴う重篤な副作用の頻度は少なくなりました。しかし軽微な副作用については多くの方に発生します。

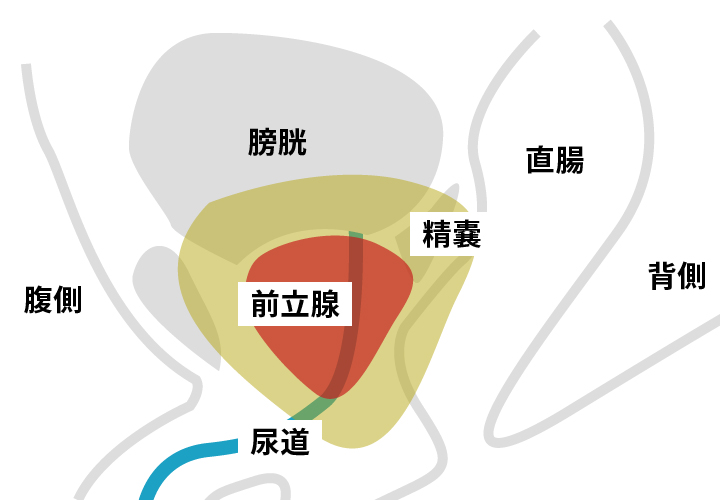

右図は前立腺と周辺臓器の位置関係を示しています。赤で囲まれた範囲が前立腺です。前立腺は膀胱(尿を溜める袋)、直腸(便の出口)に囲まれ、尿道は前立腺の中を通ります。黄色の部分は放射線が照射される範囲です。

直腸、膀胱、尿道には一部ですが、放射線が強く照射される部分があるため、排尿や排便に関する副作用が出てくる可能性があります。これら以外に皮膚の一部にも放射線が照射され、軽微な副作用が出る可能性があります。下に予想される代表的な副作用を示します。

急性期の症状は治療終了後に次第に改善します。一方、晩期の症状はなかなか改善しないこともありますが、多くの場合は軽微な症状で処置も不要です。まれに重篤となり内科的処置、外科的処置が必要となる場合があります。

| 時期 | 場所 | 症状 | 場所 |

|---|---|---|---|

| 急性期(治療開始〜治療後3ヶ月) | 膀胱・尿道・ 直腸・皮膚 |

頻尿、排尿困難、排尿痛など 頻回の排便など 皮膚の赤み、乾燥、かゆみ |

尿路症状は 70〜80% |

| 晩期(治療後3ヶ月〜数年) | 膀胱・尿道・ 直腸 |

血尿など 直腸出血(血便)など |

5%以下 1〜3%以下 |

副作用を減らすために

上記の副作用をできるだけ減らすため下記の注意事項を意識してお過ごし下さい。

| 治療開始〜 終了後3ヶ月 |

①禁酒(アルコールは放射線による炎症を悪化させます) ②熱いお風呂、温泉を避け、皮膚を強く刺激しない |

|---|---|

| 治療開始〜 一生の間 |

③自転車に乗らない(またがる乗り物は血尿の原因になります) ④便秘をしない (硬い便は直腸出血(血便)の原因になります) |

なお、糖尿病や膠原病がある方、血液をサラサラにする薬を内服している方は副作用が多いことが知られていますので、該当する方は特に上記注意事項を守って頂くことが大事です。

リスク分類に関する追加説明

前立腺がんは、下記の3つの指標を用いて低リスク群・中間リスク群・高リスク群に分類します。

PSA

血液検査でPSA(前立腺特異抗原)を測定します。4ng/mLを越えると異常値とされますが、この数値が高いほど、がんが進行している可能性が高くなります。

| 低い | 10未満 |

|---|---|

| 中間 | 10〜20 |

| 高い | 20以上 |

グリソンスコア

生検による組織を用いて判断します。同じがんでも増殖する速さや転移する可能性が異なります。

| 低い | 6以下 |

|---|---|

| 中間 | 7 |

| 高い | 8以上 |

病期(T分類)

T分類は前立腺のがんの広がりを評価する分類でT1、T2、T3、T4の4段階があります。どの分類の場合でも画像検査では指摘できない小さな転移の可能性がありますが、T1よりもT2、T2よりもT3、T3よりもT4の場合にその可能性が高くなります。前立腺は左右に分かれていますが、T2期の中で左右のどちらかの1/2までに留まるがんはT2a、左右のどちらかだけで1/2を超えるがんはT2b、左右の両方に及ぶがんはT2cに分類します。

| 低い | T1 |

|---|---|

| 中間 | T2a,T2b,T2c |

| 高い | T3a,T3b |

リスク分類

上記の3つの結果から治療後に再発するリスク(危険性)を分類します。

当センターでは国際的に広く用いられている下記分類で治療方針を決定します。

| ① | ② | ③ | |

|---|---|---|---|

| PSA | 10未満 | 10〜20 | 20以上 |

| グリソンスコア | 6以下 | 7 | 8以上 |

| 病期 (T分類) | T1c、T2a | T2b | T2c、T3、T4 |

| 低リスク群 | 中間リスク群 | 高リスク群 |

|---|---|---|

| すべて①に該当 | それ以外 | 1つでも③に該当 |

例えば、PSA 12.3(②に該当)、グリソンスコア 8(③に該当)、病期 T2a(①に該当)の場合は、③に該当する項目がひとつありますので高リスク群に分類されます。

よくある質問

-

手術と重粒子とどちらが良いのでしょうか?

転移のない前立腺がんに対してはいずれも優れた治療法です。当センターではまず前立腺センターの泌尿器科医師が、それぞれの治療の利点、欠点をご説明し、前立腺の病状、患者さんの年齢、合併症、ご希望によって最適な治療を提案いたします。重粒子線治療が選択された場合には放射線腫瘍科の医師の診察を予約する、という流れになります。

-

治療の時間帯は選べますか?

現在、治療を受ける患者さんが増加しており、ご希望の時間を選ぶ事は出来ません。治療時間は固定具もしくは治療計画CT撮影日にお伝えします。治療の時間は12回、同じ時間帯になります。

-

医療保険の対象ですか?

前立腺がんに対する重粒子線治療は2018年4月から保険診療となりました。前立腺の場合、重粒子線治療の技術料は160万円になりますが、これに診察費などを含めた金額からお持ちの保険証によってその1割~3割の負担額となります。また、高額療養費の制度もご利用いただけます。

-

PSAとは何ですか?

PSAはprostate specific antigen(前立腺特異抗原)の略で、前立腺から分泌される酵素の1種です。正常の前立腺からも分泌されますので、PSAが高いだけで前立腺がんと決まるわけではありません。前立腺肥大、前立腺肥大などでもPSAの値が上昇します。PSAが4.0ng/mlを超えると次第に実際に前立腺がんと診断される方の割合は増えます。PSAは前立腺がんの状態とよく相関するため、前立腺がんのスクリーニングに用いられたり、治療効果、再発の判定に用いられたりします。

-

ホルモン治療でPSAがすごく下がったのですが重粒子線治療を受けないといけませんか?

PSAはprostate specific antigen(前立腺特異抗原)の略で、前立腺から分泌される酵素の1種です。正常の前立腺からも分泌されますので、PSAが高いだけで前立腺がんと決まるわけではありません。前立腺肥大、前立腺肥大などでもPSAの値が上昇します。PSAが4.0ng/mlを超えると次第に実際に前立腺がんと診断される方の割合は増えます。PSAは前立腺がんの状態とよく相関するため、前立腺がんのスクリーニングに用いられたり、治療効果、再発の判定に用いられたりします。

-

タバコはやめないといけないのですか?

タバコは様々な面から健康状態に悪影響を及ぼすことが指摘されています。放射線治療中、治療後の粘膜障害が増強するという報告もあることから、当科では放射線治療中、また治療終了後も喫煙の再開はお勧めしていません。

-

アルコールは飲んではいけないのですか?

アルコールにより照射部位の炎症や浮腫が強まり、頻尿や尿閉(尿の通り狭くなり出なくなる)などの副作用が強くなることが予想されます。当科では重粒子線治療中と治療後3ヶ月は禁止としています。

-

治療後の効果はどのように評価しますか?

定期的に血液検査でPSAの値を確認します。PSAは前立腺がんの状態を非常によく反映するため、定期的な画像検査は行いません。放射線治療終了後3ヶ月程度の間隔でPSAの値を測定しますが、最も下がった時点から2.00以上上昇した場合に生化学的再発と判定します。これはPhoenix基準と呼ばれ、最も一般的に使用される放射線治療後の再発基準です。また、ホルモン療法を併用している場合はその効果で数値が下がりますので、治療の効果が分かるのはホルモン療法終了後になります。血液検査は原則、紹介元の泌尿器科で行って頂きますが、生化学的再発を疑う場合はCT、MRIなどの追加検査を行います。

-

治療計画のCT・MRIや治療中のCTでの腫瘍の状態を教えてください。

治療計画CT・MRIや治療中のCTは前立腺がんの状態を診断するための検査ではなく、治療計画の作成や直腸ガス、蓄尿の状態を確認するために行っています。特にホルモン治療を行なっている場合は腫瘍の評価は困難なことが多くなります。

-

治療後の性交渉はいつから可能ですか?

照射した場所には治療後も炎症がしばらく残ることから少なくとも治療後3ヶ月間は性交渉を避けて頂くことをお勧めしています。

-

治療後、パートナーが妊娠した場合、胎児への遺伝的な影響はありますか?

重粒子線治療による遺伝的な影響については十分なデータがありません。お子さんを望まれる方には、重粒子線をされる前の精子保存を推奨しています。また、治療後1年間の避妊を勧めています。

-

重粒子線治療後に孫を抱いても良いですか?

重粒子を照射された患者さんの体から放射線は出ませんので、周囲の方に対する被ばくの心配はありません。